[강상헌의 만사설문] <32> 단기(檀紀)와 기원(紀元)

단기는 한국사의 잣대… ‘하늘이 처음 열린 날’ 되찾아야

|

| 개천절을 맞아 서울 종로구 사직동 사직단 단군성전에서 제사를 올리는 모습. 서기(西紀)와 단기(檀紀)를 공식 기원으로 정한 조선 후기 이후의 역사를 보면 솔직히 단군이 우리 겨레의 하늘을 처음 연 시조(始祖)라는 뜻이 무색할 지경이다. 세계일보 자료사진 |

단군기원(檀君紀元) 1년이다. 그 후 2333년이 지나 예수 그리스도가 탄생한다. 올해 단기 4347년에서 2333을 뺀 숫자 2014가 올해의 서기 연도 2014년이 되는 이유다. 예전에는 이 숫자 2333을 모르면 안 되었다. ‘공부 부담을 줄여야 한다’며 나라의 역사를 교육에서 ‘왕따’ 시킨 후 자연 이 숫자의 쓰임새는 소멸 중이다.

단기는 서기보다 2333년 빠르다. 지금 햇수에다 2333을 더하면 단기다. 단기 표시 달력도 거의 없어진 이 상황의 뜻을 새기는 사람도 별로 없다. 그러나 2333만 외우면 우리 역사의 길이를 금방 가늠할 수 있다. 그 길이는 깊이이기도 할 터, 곡절 끝에 ‘학교로 되돌아오는 한국사’를 기쁘게 맞는 첫 단추는 그래서 숫자 ‘2333’이다.

|

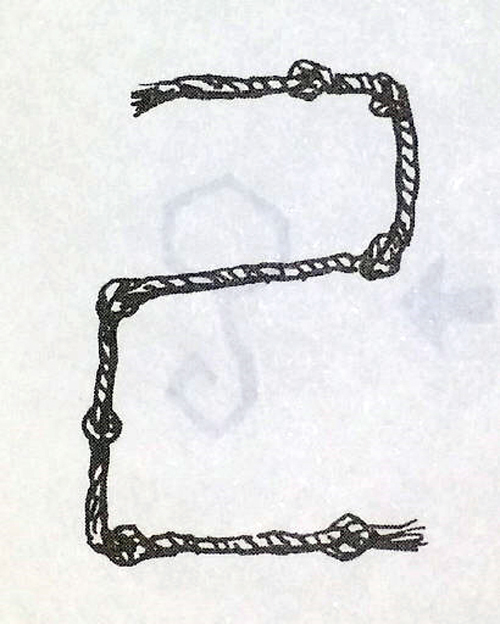

| 숫자의 역사, 위는 인도의 옛 숫자, 가운데는 아라비아의 옛 숫자다. 인도철학이 빌 공(空)의 뜻을 주기 전까지는 뚜렷한 0의 개념이나 이미지를 인류는 가지고 있지 않았다. |

예수 태어난 해가 서기 1년이다. 그렇게 하기로 (사람들이) 약속했다. 2014년이라고 쓸 때의 AD는 기원후(紀元後), 라틴어 ‘Anno Domini’(아노 도미니·그리스도의 해)의 준말이다. BC(Before Christ·예수 이전)는 기원전(紀元前)이다.

기원은 벼리 기(紀)와 으뜸 원(元)의 합체다. 한자 훈(訓)은 그 글자의 뜻이다. 대개 뜻이 여럿인데, ‘벼리 기’의 ‘벼리’는 세월, 실마리, 규율 등 그 글자 紀의 훈 중의 대표다. 벼리는 그물코를 한꺼번에 아우르는 끈이다. 벼리를 잡아당기면 그물을 단번에 끌어올릴 수 있다.

紀를 왜 그렇게 쓰고, ‘기’라는 음으로 읽으며, ‘벼리’라는 뜻으로 이해하는지 등의 이유가 한자 공부의 원리다. 한자를 형(形·모양), 음(音·소리), 의(義·뜻) 세 가지 요소로 나눠 살피는 것이다.

|

| 몸 또는 자신(自身)을 이르는 기(己)자는 가장 역사가 오랜 글자이면서 인간이 스스로를 인식하는 첫 번째 철학 도구로 유용하다. 이락의 저서 ‘한자정해’의 삽화를 인용했다. |

紀는 실[사(絲)]과 몸[기(己)]을 합친 것이다. 사(絲)는 ‘가지런하다’는 의미로 새 글자(紀)의 뜻을 이루는 요소[形]다. 기(己)는 紀의 소리[音]가 되면서, 실 감는 실패(실의 몸)라는 이미지로 紀의 뜻[義] 일부가 된다. 이렇게 하여 실과 관계되는 새 글자가 만들어진 것이다.

紀의 소리 요소이면서 그 글자의 ‘원래의 글자’로 볼 수 있는 몸 기(己)는 문명 초기부터 ‘하늘의 줄기’, 즉 천간(天干)의 하나로 활용되어 오고 있을 정도로 중요한 글자다. 인간 의식의 출발점일 자기(自己)의 己인 것이다. 그 글자의 어원(語源)은 매듭을 지은 새끼줄이다. 고대 문자(기호)의 형태 중 하나인 결승(結繩)문자와의 관련을 연상할 필요도 있다.

‘벼리’라는 대표 훈 때문에 기원이란 단어의 뜻이 잘 안 보일 수 있다. ‘기’의 뜻(훈) 중에는 벼리라는 뜻 이외에 해[년(年)]의 뜻도 있다. 원(元)의 훈 ‘으뜸’은 ‘처음’과도 통한다. 둘을 합친 기원, 햇수를 세는 첫해다. ‘벼리 중 으뜸’인 기원이 연대를 계산하는 기준의 뜻으로 활용되는 사연이다. 언어는 이렇게 비유법의 세계다.

고고학과 역사학의 실증(實證)이 단군이나 그 윗대의 환인(桓因), 환웅(桓雄)을 선명하게 가리키지 않는다는 점 등을 들며 반만년 우리 역사의 서막(序幕)에 의문부호를 찍는 시각(視角)이 있다. 신화와 역사를 구분해야 한다는 주장도 있다. 날짜와 연대의 정당성에 대한 의문 제기 등도 여러 논쟁의 주제 중 하나다.

물론 이런 생각도 학문의 여러 방법 중 하나이겠다. 그중 일부는 일제의 식민사관(植民史觀)과 관계가 있다고 하여 눈총을 받기도 한다. 그런 눈총이 부르는 토론도 치열하다. 환단고기(桓檀古記) 등과 관련한 논쟁이 대표적이다.

|

| 단군의 정기가 어린 인천 강화군 마니산 참성단. 한민족의 시조 단군을 기리고자 1955년부터 해마다 열리는 전국체육대회의 성화를 이곳에서 채화하고 있다. 세계일보 자료사진 |

초기 역사, 문명의 새벽을 바라보는 시각은 하나일 수 없다. 그러나 그 분야 공통의 요소가 풍부한 동양 3국 중 중국이나 일본이 나름의 방향성(方向性)으로 신화와 역사를 절묘하게 습합(習合)해 자기네들만의 화려한 건국사(建國史)를 꾸리는 것을 착잡한 심정으로 본다. 우리의 오래된 ‘기억’이 설 자리는 어디인가?

1962년 정초부터 우리는 서력기원(西曆紀元), 즉 서기를 연호(年號)로 썼다. 그 전 상당 기간은 단기를 썼다. 1948년 정부수립 때 단기 사용을 법률로 확인했다. 박정희가 5·16 군사정변을 일으킨 1961년 이후 서기와 단기를 함께 쓰게 된 것이나, 단기는 이렇게 차츰 스러져 왔다. 앞서 조선말(1895), 고종은 기원을 서기로 바꿨다. 우리는 단군의 자손이다.

강상헌 언론인·(사)우리글진흥원 대표 kangshbada@naver.com

■ 사족(蛇足)

서기(西紀)의 기준은 어떤 의미인가. AD는 서기 500년쯤 태어난 로마의 수도원장 디오니시우스 엑시구스의 ‘작품’이다. BC는 ‘예수 이전’이다. 결국 서력기원은 예수 탄생 이전은 햇수로서의 의미가 없다, ‘0이다’라는 기독교 사고(思考)의 산물인 셈인가.

AD의 발명자인 엑시구스가 숫자 ‘0’을 몰랐다는 점이 인류에 끼친 영향도 언급할 만하다. 그래서 기원을 0년부터가 아닌 1년부터 세기 시작했으며, 2000년이 아닌 2001년에 21세기가 시작하는 것과 같은 특별한 전통이 만들어졌다는 얘기다.

값이 없는 수, 영(零)은 모든 것이 덧없다는 색즉시공(色卽是空) 공즉시색의 인도철학(불교)의 ‘비어 있다’라는 공(空)의 뜻과 이미지에서 비롯된 것이라 한다. 이를 나중에 이슬람 문명권에서 아리비아 숫자의 모양으로 손질한 것이라는 설명이다.

문명은 영향을 주고받는다. 이런 교류를 겸손하게 바라보면 인류의 본디를 체감할 수 있게 될 터이다. 상대의 목을 따고 미사일을 쏘는 것을 ‘정의’라고 주장하는 이들의 어리석음을 문명은 내내 지켜만 보고 있을까? 엑시구스가 0을 알았더라면, 세상이 혹 달라져 있을까?